党的二十大报告指出,“完善个人所得税制度,规范收入分配秩序,规范财富积累机制,保护合法收入,调节过高收入,取缔非法收入。”“两个规范”目标的提出是对“共同富裕”理论的延续和深化,对推进新阶段税收制度改革、实现全体人民共同富裕具有重要的指导意义。为深入学习宣传贯彻党的二十大精神,扎实开展“税收现代化服务中国式现代化”大讨论,《国际税收》杂志在本期约请我国著名财税专家撰写文章,以党的二十大精神为指引,就共同富裕目标下如何进一步完善现代税收制度、积极促进“两个规范”目标的实现进行深入探讨。

共同富裕目标下优化个人所得税再分配效应的思考

下一篇内容提要:我国个人所得税制度已历经多次改革,在诸多方面取得很大进步,但其对收入再分配的调节效应仍不够理想。经国内专家研究和国际比较发现,基本减除费用是限制我国个人所得税再分配效应有效发挥的重要因素之一。本文借鉴发达国家的经验,分析了使用税收抵免代替减除费用改善再分配效应的效果,提出将部分专项附加扣除制度改为税收抵免制度、不再简单提高基本减除费用标准、将更多的收入类型纳入综合所得征收范围等建议。

关键词:个人所得税,共同富裕,再分配效应,减除费用,税收抵免

中图分类号:F810.42 文献标识码:A 文章编号:2095-6126(2023)01-0003-07

一、导语

党的二十大报告在“完善分配制度”部分明确指出:“完善个人所得税制度,规范收入分配秩序,规范财富积累机制,保护合法收入,调节过高收入,取缔非法收入。”2022 年中共中央、国务院印发的《扩大内需战略规划纲要(2022 -2035 年)》强调:“加大财税制度对收入分配的调节力度。健全直接税体系,完善综合与分类相结合的个人所得税制度,加强对高收入者的税收调节和监管。”这些论述为我国个人所得税未来改革指明了方向。

近年来,我国个人所得税改革成绩显著,税制设计不断完善,税收征管能力持续增强。从税制设计看,2018 年新修订的《中华人民共和国个人所得税法》(以下简称《个人所得税法》)将纳税人“工资薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得和特许权使用费所得”合并为“综合所得”,是我国个人所得税向综合与分类相结合改革道路上迈出的“里程碑式”的一步。六项专项附加扣除的实施,则在相当程度上考虑了个人生存发展和家庭因素,不仅强化了税收调节的针对性,更确立了差异化收入分配调节的制度化机制。从税收征管能力看,我国税务部门采取现代化手段,通过预填报的方式成功实施个人所得税汇算清缴,基本解决了综合与分类相结合个人所得税在征收管理上的难题。(1)广泛推行的网上办税、掌上办税、不见面办税等大数据征管新机制获得纳税人普遍认同,极大地提高了个人所得税的纳税遵从度和征管效率。(2)

我国个人所得税制度向综合与分类相结合课征模式的成功转型,为下一步改革创造了更加成熟的有利条件。借鉴国际成功经验,不断完善税制设计,充分发挥个人所得税调节收入分配的力度和精准性,进一步促进共同富裕目标的实现,将是我国个人所得税未来改革的重点与方向。

二、我国个人所得税制度收入再分配效应的发挥

共同富裕是社会主义的本质要求,也是人民群众的共同期盼。根据国家统计局的口径,2003 年以来我国的基尼系数虽然总体上有所下降,但是始终保持在0.46 以上,超过0.4 的警戒线。在2003 年至2019年期间我国居民可支配收入基尼系数最低值为0.462,而同期经济合作与发展组织(OECD)成员国大多维持在0.35以下的水平,普遍低于我国。(3)在此背景下,我国个人所得税制度的收入再分配效应成为社会关注的热点。

(一)文献综述

学术界普遍认为,我国个人所得税制度具有调节收入分配的功能,但调节作用比较有限。造成这种情况的原因有多个方面,如税收收入规模偏小、平均税率过低、税收征收能力不足等,但基本减除费用标准提高造成的平均税率过低与税制累进性降低是其中两个关键原因。

在2019 年新的《个人所得税法》实施之前,岳希明等(2012)认为,平均税率是决定我国个人所得税收入再分配效应的主要因素,税制改革大幅降低了个人所得税的平均税率,导致个人所得税的收入再分配效应显著降低。徐建炜等(2013)研究了1997 年以来我国个人所得税收入再分配效应的变化趋势,发现2006 年及以后的税制改革虽然提高了个人所得税的累进性,但显著降低了个人所得税的平均税率,从而导致个人所得税的收入再分配效应大幅降低。田志伟等(2017)认为,随着基本减除费用标准的提高,个人所得税的收入再分配效应会呈现一个先上升后下降的“倒U型”变化过程,即存在减除费用标准临界值。当减除费用标准小于临界值时,可以起到改善收入再分配效应的作用;当减除费用标准大于临界值时,会降低收入再分配效应。

2019 年新的税法实施后,部分学者对个人所得税收入再分配效应受到的影响也进行了研究。黄晓虹(2019)认为,综合课征削弱了个人所得税的收入再分配效应;刘蓉等(2019)的研究表明,专项附加扣除削弱了个人所得税的收入再分配效应,但提升了社会的整体福利。

(二)基本原理

理论上讲,个人所得税收入再分配效应的发挥体现在税基与税率两个方面:一是通过基本减除费用与专项附加扣除等税基式优惠为低收入者保留必要的基础经济能力;二是通过超额累进税率结构对高收入进行调节。然而,这两种调节方式会相互抵消:基本减除费用构成了事实上的零档税率,相当于提供了免征额,降低了个人所得税的平均税率,部分抵消了累进税率结构的调节作用。该免征额越大,税制的累退效应就越强。(4)

结合我国情况来看,个人所得税基本减除费用标准由每月3 500 元提高至5 000 元时,月收入低于3 500 元的群体不会获得任何减负,月收入介于3 500 元至5 000 元的群体最高可享受减税45元;而对于适用45%最高边际税率的高收入纳税人而言,可获得减税675元。每次提高基本减除费用标准,国家付出的税式支出在惠及中低收入群体的同时,都会更多倾向于为高收入人群减负。因此,虽然我国个人所得税的七级税率结构具有明显的累进性,但个人所得税的再分配效应却没有得到根本改善,关键在于基本减除费用标准过高,部分抵消了个人所得税整体的收入分配调节效应。在税收实践中,大部分发达国家的综合所得减除费用标准都与社会贫困标准十分接近,一般占平均工资水平的25%以下。(5)而我国每年6 万元的综合所得减除费用标准则几乎与当年的平均工资水平持平。

基本减除费用除了会造成个人所得税整体的税制累退性,还会带来其他一些具体问题:一是由于每个个人和家庭的负担情况不同,统一标准的基本减除费用不利于调节收入水平;二是不能避免由于生计支出“穿刺底线”而个人还要缴纳个人所得税的情况发生;三是收入在基本减除费用标准以下的纳税人无法利用专项附加扣除等优惠,而此类纳税人恰恰是真正需要税收优惠的低收入人群。

三、部分国家应对个人所得税累退效应的选择

为了应对个人所得税累进税率下减除费用导致的累退效应问题,许多国家进行了不懈探索,积累了一些比较成功的经验。

(一)费用扣除递减法

限制高收入者享受减除费用优惠,并将节省下的财政资源用于支持低收入者,可以有效解决个人所得税累进税率下减除费用的累退效应。对此,有些国家采取费用扣除递减法,规定当个人应纳税额超过一定水平时,其综合所得减除费用标准便开始逐步减少直至为零,如此便可使收入特别高的纳税人不能完全或完全不能享受减除费用优惠,增强个人所得税收入再分配的调节力度。例如,2022 至2023 财年英国个人所得税的基本减除费用标准为12 570 英镑,当纳税人调整后总所得超过10 万英镑时,每超过2 英镑,则减少1英镑的减除费用,直至减除费用为零。(6)英国税法还规定,赡养老人的专项附加扣除也随收入增加而逐步降低直至取消。韩国对工资所得单独制定了一套税前扣除办法,即依据不同的工资水平设定不同的费用减除标准,与工薪所得成反比例关系。(7)日本税法规定,与配偶共同生活的纳税人,其配偶收入在38 万日元以上但不超过123 万日元的,可享受配偶特别扣除,该项配偶扣除也会随着配偶收入的增加而减少,直至为零。

(二)税收抵免法

为了解决综合所得基本费用减除标准提高导致高收入群体获益相对更多的缺陷,有些国家直接废止了基本减除费用的规定,如法国、澳大利亚、土耳其(8)、俄罗斯(9)和印度(10)等,也有一些国家以税收抵免替代费用减除,或者两种制度混合使用。如韩国税法规定,如果纳税人没有申请专项抵免,则可以适用标准抵免,没有工资薪金收入的纳税人可抵免7 万韩元;没有工资薪金收入的个体经营者可以抵免12 万韩元;有工资薪金收入者可以抵免13 万韩元。(11)税收抵免法不仅被用于替代固定的费用减除,还被广泛应用以替代其他方面的专项附加费用扣除,如儿童税收抵免、残障税收抵免等。如意大利税法规定,每名儿童的税收抵免额为950 欧元,3 岁以下儿童为1 220 欧元,对于残疾儿童再增加400 欧元;对于三个以上的儿童,在第一个儿童之后,每名儿童的税收抵免增加200欧元;对符合条件的初等和中等教育,每个学生每一纳税年度最高税收抵免为786 欧元。(12)有的国家还依据纳税人不同的收入水平,设定了相对应的税收抵免额,比如,加拿大税法规定,达到65 岁的年长者可以申请基数为7 333 加元的税收抵免,该税收抵免额可以转移给配偶。但当纳税人净收入大于36 976 加元时,须在税收抵免基数中减除两者差额的15%;当净收入大于85 863加元时,则取消该税收抵免。墨西哥的税收抵免制度设计存在一个逐步退出机制,当纳税人的工薪收入较低时,税收抵免额较大,而当纳税人的工薪收入逐渐增多时,税收抵免额会逐渐减少,直至降低为零。(13)

(三)负所得税与劳动所得税收抵免

在引入税收抵免规则后,个人所得税应纳税额计算公式为:应纳税额= 应纳税所得额× 适用税率- 各项税收抵免。当这个公式测算结果为负数时,在理论上就有可能出现负所得税。所谓负所得税,是指政府先确定最低收入保障标准和包含正负的所得税税率,实际收入超过标准的家庭按正的累进税率缴纳所得税,低于标准的家庭按负的税率获得负所得税,进而使其家庭可支配收入能够维持最低生活水平。这种累进所得税税率结构与负所得税相结合的税制安排,可以以较低的成本将公共资金集中分配给穷人,缩小贫富差距。

负所得税的理论与政策实践源于美国。20 世纪30 年代全球经济大萧条后,美国等西方国家根据凯恩斯主义的观点实行了社会保险、政府补助、住房补助、医疗照顾等一系列社会保障和社会福利政策,有效促进了经济复苏。但进入20世纪60 年代,美国又进入经济滞胀阶段,凯恩斯主义的经济政策出现失灵。对此,诺贝尔经济学奖得主弗里德曼认为,政府的社会福利政策在很大程度上干涉了个人的自由,提高了福利制度的行政成本,还会由于政府垄断福利市场而引起寻租活动,为此他提出“负所得税计划”的构想,主张通过“负所得税”让贫困者脱贫,减少政府福利补贴。(14)

1975 年美国开始实施劳动所得税收抵免制度(Earned Income Tax Credit,EITC)。该制度针对中低收入阶层的个人或家庭,尤其是为有孩子的个人或家庭提供一种可以返还的税收抵免。税收抵免额的大小取决于个人的收入水平和孩子的多少。个人可以申报多个孩子税收抵免,但必须满足关系、年龄、同住在一起等要求。个人或者夫妻在申报个人所得税的同时,申报EITC,如果不用纳税,则给予现金返还。从2012 年开始,美国有26 个州开始实施EITC。2013 年,美国的EITC 政策共开支560 亿美元,成为美国排名第三的社会福利计划,仅次于联邦医疗(2 750 亿美元)和食品券计划(780 亿美元)。

2021 年美国拜登总统签署《美国援助计划法案》(American Rescue Plan Act),对美国税法中的儿童税收抵免机制作出重大修订,对未抵免完的额度允许纳税人获得全额退税。该法案修订中受益最大的群体是低收入育儿家庭,因为纳税人在申请退税时将不再受到收入门槛限制和最高退税金额限制。即便没有收入的育儿家庭也可以申请退税,因此该修订不仅可以减轻低收入育儿家庭的经济压力,也在一定程度上发挥出了个人所得税制度的收入分配调节功能。(15)

韩国的EITC 也非常具有特色。在韩国,存在相当数量勤奋工作但仍生活在贫困中的低收入群体。为了保证他们能够达到最低生活水平,韩国政府于2009 年开始实施EITC,纳税人在抵免了全部应纳税额还有剩余的情况下,可以获得退税。享受该项制度的条件包括两方面:一是无子女及配偶的单身人士年收入不高于2 000 万韩元,单收入家庭年收入不高于3 000 万韩元,双收入家庭年收入不高于3 600 万韩元;二是财产限额,申请人家庭合计财产不高于2 亿韩元。

EITC 制度是针对中低收入个人和家庭设计的税收政策,在世界反贫困历史中发挥了令世人瞩目的作用。除了美国与韩国,英国、法国、德国、加拿大、澳大利亚等国家的国内税法都陆续引进了EITC 制度。

四、税收抵免代替减除费用的收入再分配效应

在保证个人所得税规模不变的情况下,本文尝试重点研究使用税收抵免来代替减除费用对我国个人所得税收入再分配效应的影响。以下分析使用的数据主要来自2018 年中国家庭追踪调查数据库(China Family Panel Study,CFPS)。(16)对于各项所得的确定,本文利用成人问卷库中的数据信息推算每位受访者的综合所得,最终汇总到家庭层面;利用家庭经济库推算各个家庭的经营所得、财产租赁所得。此外,由于个人所得税减除费用额、累进税率结构的实际调节效果会随居民收入水平的增长而变化,因此本文使用最新年份(2021 年)与2018 年各省(自治区、直辖市)人均可支配收入数据之比,将各项税前收入转化为2021年水平,用于评估现行个人所得税制度的再分配效应。

(一)用税收抵免代替减除费用

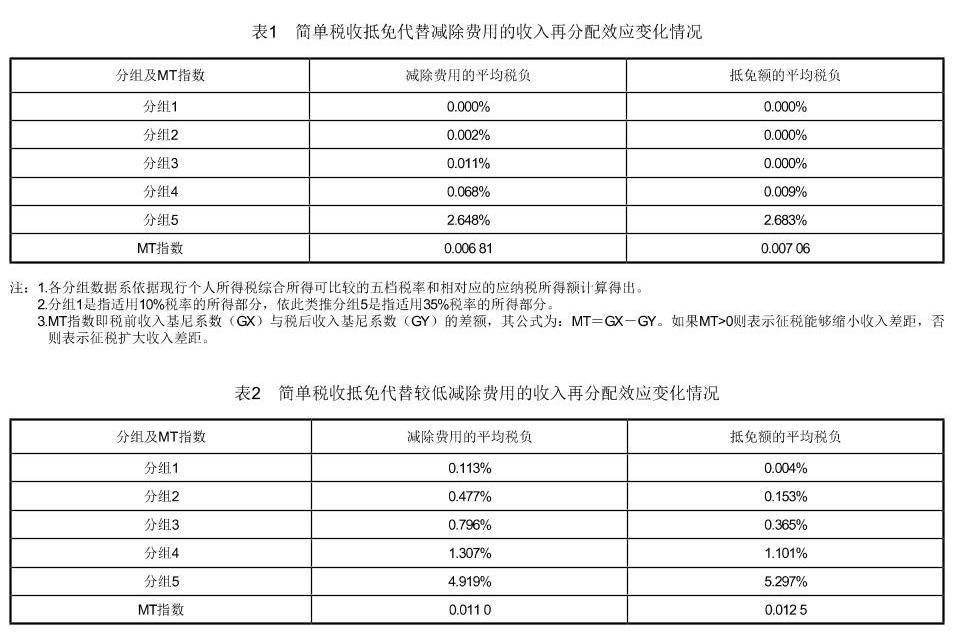

本文首先模拟用一种简单的个人所得税抵免制度(不提供退税)来代替减除费用制度后收入再分配效应的变化情况。思路是取消综合所得基本减除费用,并在保证个人所得税规模不变的情况下引入税收抵免,这一税制调整举措对不同收入组的平均税负影响会有不同(见表1)。

表1 的测算结果表明,在税收抵免替代减除费用后,中低收入群体个人所得税的平均税负有明显下降,而高收入分组(分组5)的税负则有一定程度上升。这说明,相对于减除费用制度,税收抵免制度能够更加照顾到中低收入群体。在个人所得税规模不变的情况下,使用税收抵免代替减除费用可以提高个人所得税的累进性,提升个人所得税的收入再分配效应。然而,MT 指数从0.006 81 提高到0.007 06,仅提高了3.6%。主要原因是目前我国个人所得税免税人群较多,因此将较高的减除费用替换成较高的税收抵免时,政策变动没有惠及低收入群体。

为了验证这一观点,假设减除费用降低为每年20 000 元,在个人所得税规模不变的条件下用税收抵免代替减除费用再次进行测算(见表2)。

表2 的测算结果表明,减除费用标准降低后MT 指数由0.011 0 提高到0.012 5,提升了14.1%。对比表2中各分组的平均税负,说明减除费用额较小时用税收抵免额代替减除费用额,低收入群体更容易从中受益,在改善个人所得税收入再分配效应方面会有更加明显的效果。

(二)用可退税的税收抵免代替减除费用

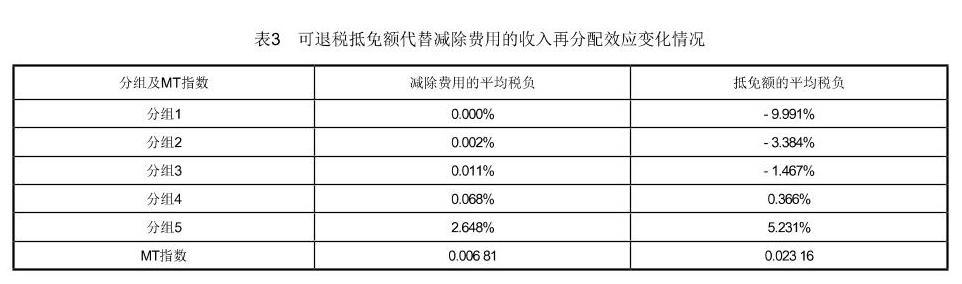

用可退税的抵免制度代替减除费用时,若取消减除费用之后纳税人的应纳税额大于抵免额,应该按照应纳税额与抵免额之间的差额缴税;若小于抵免额,则应该按照应纳税额与抵免额之间的差额退税(见表3)。

表3 的测算结果表明,在可退税的抵免制度替代减除费用后,在税收收入规模不变的情况下,个人所得税的收入再分配效应由0.006 81 提高到了0.023 16,增幅高达240%。前三个分组的税负由正转负,由纳税或不纳税变成了退税。而分组四与分组五的税负有所增加,尤其是分组五的税负增长了2.6 个百分点。由此看出,可退税的抵免制度可以提高个人所得税的累进性,实现由高收入人群向低收入人群的转移支付,增强个人所得税的再分配效应,更加有利于税收公平与共同富裕目标的实现。

五、对完善我国个人所得税制度的建议

按照党的二十大有关完善分配制度的要求,根据我国现阶段税制条件与国际经验,为更好发挥税收在促进共同富裕目标实现中的作用,本文对完善个人所得税制度提出如下一些建议。

(一)将部分专项附加扣除制度改为税收抵免制度

以政策稳步调整为出发点,近期可以考虑将部分专项附加扣除制度改为税收抵免制度,如先行从子女教育、婴幼儿照护以及老人赡养专项附加扣除进行改革,将专项附加扣除额按一定比例(如10%)折算后替代为税收抵免额。这项改革不会实质性增加税收征收成本和纳税遵从成本。从加大再分配调节力度促进共同富裕的角度考量,还可以考虑进一步深化改革,在税收抵免额大于抵免前应纳税额时,规定剩余的未抵免额可以结转至下一年度;或实行未抵免额当期退税,对低收入群体提供直接补贴,使税收政策真正惠及广大低收入群体,提高个人所得税调节收入再分配的效应。

(二)个人所得税改革不宜简单提高基本减除费用标准

根据上文分析,我国个人所得税的基本减除费用标准已超过了最大化收入再分配效应的拐点,因此每次提高减除费用标准,税式支出都会不必要地更多补贴给高收入群体。因此,建议个人所得税改革不再简单采取提高基本减除费用标准的办法。随着我国经济增长与居民收入增加,在保持目前基本减除费用标准名义金额不变的情况下,减除费用标准应逐步回归合理区间。在时机成熟时,可以进一步考虑采用税收抵免制度替代(或部分替代)减除费用制度。还可以采纳国际上已经使用的负所得税制度,针对低收入人群适用可退税的税收抵免制度,养育孩子较多的家庭、生活极其困难的家庭等都可以享受负所得税提供的退税扶助。

(三)逐步将更多的收入类型纳入综合所得征收范围

我国现行个人所得税对综合所得实行累进税率,但对于其他收入类型还是采用固定比例税率征收的办法,所以个人所得税对其他收入类型的非综合所得项目收入的调节能力相对不足。由于高收入群体收入中财产性收入和资本性收入占较大比重,因此应逐步将财产性收入和资本性收入等非综合所得项目纳入综合所得的征收范围之中,这样做不仅有利于提高个人所得税对高收入群体的调节力度,还可以提升个人所得税的收入规模,改进个人所得税的收入再分配效应。

(四)允许纳税人选择以家庭为单位进行纳税申报

纳税申报方式也影响个人所得税的收入再分配效应,因此建议应允许建立以家庭为单位的个人所得税纳税申报制度,将纳税人的家庭因素纳入个人所得税的制度完善之中,使其更加符合税收的量能负担原则,提高个人所得税的再分配效应。2019 年以来,我国实施的专项附加扣除政策已经初步考虑了纳税人家庭情况的差异,下一步应积极研究家庭合并申报制度的可行性,允许纳税人自愿选择个人分别纳税申报方式或以家庭为单位进行个人所得税纳税申报方式。

(五)规范管理经营所得的核定征收制度

按照现行《个人所得税法》的规定,个人经营活动适用单独的税收规定,经营所得适用5%~35%的五级累进税率。由于实际征管过程中普遍存在核定征收的做法,经营所得个人所得税的累进程度可能远远不及法定预期水平,由此也削弱了个人所得税对收入再分配的调节效应。因此,建议未来应规范对经营所得核定征收制度的管理,降低个人经营活动高收入群体利用经营所得的核定征收方式避税的可能性。还可以通过对个人经营活动纳税人适用核定征收的金额上限予以限制,缩小核定征收的适用范围,提升个人经营活动个人所得税的收入再分配效应。

[1] 岳树民,卢艺,岳希明.免征额变动对个人所得税累进性的影响[J].财贸经济,2011(2):18-24,61.

[2] 岳希明,徐静,刘谦,等.2011年个人所得税改革的收入再分配效应[J].经济研究,2012(9):113-124.

[3] 徐建炜,马光荣,李实.个人所得税改善中国收入分配了吗:基于对1997—2011年微观数据的动态评估[J].中国社会科学,2013(6):53-71,205.

[4] 黄晓虹.分类综合个人所得税制改革效应的测算研究:基于2018年个税改革方案[J].华东经济管理,2019(9):111-118.

[5] 刘蓉,寇璇.个人所得税专项附加扣除对劳动收入的再分配效应测算[J].财贸经济,2019(5):39-51.

[6] OECD (2021). Inheritance Taxation in OECD Countries, OECD Tax Policy Studies, No. 28[EB/OL].[2022-12-01]. https://doi.org/10.1787/e2879a7d-en.

[7] 解垩.税收和转移支付对收入再分配的贡献[J].经济研究,2018(8):116-131.

[8] 石子印,张燕红.个人所得税的累进性与再分配效应:以湖北省为例[J].财经科学,2012(3):116-124.

[9] 田志伟,胡怡建,宫映华.免征额与个人所得税的收入再分配效应[J].经济研究,2017,52(10):113-127.

[10] 田志伟,金圣,汪豫.个人所得税年终奖税收优惠政策的影响研究:基于收入分配和国际人才竞争的视角[J].财政研究,2022(2):77-90.

[11] 王钰,田志伟,王再堂.2018年个人所得税改革的收入再分配效应研究[J].财经论丛,2019(8):31-38.

[12] 徐佳敏,吴晔.我国个人所得税、社会保障与社会收入再分配效应研究[J].中国商论,2020(10):173-174.

[13] 杨沫.新一轮个税改革的减税与收入再分配效应[ J ].经济学动态,2019(7):37-49.

[14] 张德勇,刘家志.新个人所得税对劳动收入再分配的影响[J].中国社会科学院研究生院学报,2020(2):52-64,145.

[15] 张玄,岳希明,邵桂根.个人所得税收入再分配效应的国际比较[J].国际税收2020(7):18-24.

1 李本贵. 关于我国个人所得税改革的几点思考[J]. 税务研究,2022(2):61-66.

2 张念明. 基于调节视角的个人所得税改革探析[J]. 税务研究,2021(10):43-47.

3 岳希明, 张玄. 优化税收收入分配效应的思考[J]. 税务研究,2021(4):11-18.

4 Brooks J. R. Doing Too Much: The Standard Deduction and the Conflict Between Progressivity and Implification[J]. Colum. J. Tax L., 2011, 2: 203. 转 引自:马珺. 个人所得税税前扣除的基本逻辑:中美比较分析[J]. 国际税收,2019(9):27.

5 OECD. Taxing Wages 2022[EB/OL].[2022-12-07].https://doi.org/10.1787/f7f1e68a-en.

6 GOV.UK. Income Tax[EB/OL].[2022-11-08].https://www.gov.uk/browse/tax/income-tax.

7 Choi, Y. Sim & W. Kim. Individual Taxation, Country Tax Guides IBFD[EB/OL].(2022-07-22)[2022-11-15].https://research.ibfd.org/#/doc?url=/ collections/ita/html/ita_kr_s_001.html.

8 OECD. Taxing Wages 2022[EB/OL].(2022-05-24)[2022-11-12].https://doi.org/10.1787/f7f1e68a-en.

9 T. Kogut. Individual Taxation, Country Tax Guides IBFD[EB/OL].(2022-10-23)[2022-11-12].https://research.ibfd.org/#/doc?url=/collections/ita/ html/ita_ru_s_001.html.

10 S. Shah. India - Individual Taxation, Country Tax Guides IBFD[EB/OL].(2022-07-15)[2022-11-20]. https://research.ibfd.org/#/doc?url=/ collections/ita/html/ita_in_s_001.html.

11 Ministry of Economy and Finance of Korea. A Guide to Korean Taxation 2021[EB/OL].(2021-12-30)[2022-08-16].https://english.moef.go.kr/skin/ doc.html?fn=KOREAN_TAXATION_2021_full%20version.pdf&rs=/result/upload/eco/2021/12/.

12 刘颖. 完善我国个人所得税扣除项目问题的思考: 基于中国与加拿大个人所得税相关政策比较[J]. 国际税收,2019(4):72-77.

13 E. Orellana Polo. Mexico - Individual Taxation, Country Tax Guides IBFD[EB/OL].(2022-07-18)[2022-11-20].https://research.ibfd.org/#/ doc?url=/collections/ita/html/ita_mx_s_001.html.

14 胡芳. 借鉴美国劳动所得税收抵免制度优化我国个人所得税[J]. 特区经济,2022(3):93-96.

15 李娜. 美国儿童税收抵免机制:立法背景、修订历程和启示[J]. 国际税收,2022(4):28-34.

16 中国家庭追踪调查(CFPS)[EB/OL].[2022-12-01].http://www.isss.pku.edu.cn/cfps/index.htm.

作者单位:中国国际税收研究会,上海财经大学公共政策与治理研究院

(责任编辑:高阳)