建设适应中国式现代化要求、促进高质量发展的现代财税制度*

下一篇

内容提要:党的二十大报告提出健全现代预算制度、优化税制结构和完善财政转移支付体系等改革部署,标志着我国现代财税制度建设迈上新征程。本文从问题导向和目标导向出发,分别总结了我国预算制度、税收制度及政府间财政关系三方面改革的进展,并对未来深化改革的重点内容和趋势进行展望。健全现代预算制度重在全面规范、节约高效和功能拓展;优化税制结构重在提高直接税比重和提高治理能力;完善财政转移支付则是在大国治理现代化的探索取得阶段性成就的基础上,致力于政府间财力格局的再平衡。

关键词:财税改革,预算制度,税收制度,政府间财政关系,中国式现代化,高质量发展

中图分类号:F812.42 文献标识码:B 文章编号:2095-6126(2023)02-0003-08

党的二十大从战略和全局高度擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图,在财税改革方面提出健全现代预算制度、优化税制结构和完善财政转移支付体系的要求。这标志着我国现代财税制度建设迈上新征程。财政作为国家治理的基础和重要支柱,必须在更高要求下以更高标准进一步深化改革。本文拟从问题导向和目标导向出发,总结预算制度、税收制度及政府间财政关系三方面改革的进展,并展望今后的改革发展前景。

一、新时代我国财税改革新趋势

新时代我国财税改革开启于党的十八届三中全会。在此之前,1994 年以分税制为主要内容的财税改革致力于建立“与社会主义市场经济体制相适应”的体制框架,而新时代财税改革则是要建立“与国家治理体系和治理能力现代化相适应”的制度基础(楼继伟,2014)。改革“路线图”明确而清晰,即“建立现代财政制度→科学的财税体制→国家治理的基础和重要支柱→国家治理体系和治理能力的现代化”(高培勇,2014)。

这一轮改革可大致分为两个阶段。第一阶段从2014 年开始至2019 年。改革重大部署如下:一是党的十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》;二是2014 年6 月党中央制定的《深化财税体制改革总体方案》具体明确改革的内容分工和实现步骤。以2015 年新修订的《中华人民共和国预算法》(以下简称《预算法》)实施为重大标志,我国财税制度不断迈向成熟定型。第二阶段自2020 年开始,目标是通过财税改革促进经济高质量发展,推动中国式现代化基本实现。改革重大部署如下:一是2020 年5 月《中共中央 国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》发布;二是2020 年10 月党的十九届五中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(以下简称“‘十四五’规划建议”),2021年3 月发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》(以下简称“‘十四五’规划纲要”),明确财税改革内容、重点任务及安排。党的二十大对我国现代化建设特征和任务再次提出新要求,对实现高质量发展提出更高标准,需要我们站在新的历史起点上对财税改革的战略定位、主要内容、着力重点和推进步骤等方面进行谋局擘画,特别是需要从预算制度、税收制度及政府间财政关系改革三个方面进行总结与展望。

二、健全现代预算制度

我国现行国家预算由“四本账”构成,即全国一般公共预算、全国政府性基金预算、全国国有资本经营预算、全国社会保险基金预算。从总量上看,2021年我国政府财政收支(“四本账”之和)规模分别为40.05 万亿元和45.05 万亿元,占国内生产总值(GDP)的比重分别为35%和39.4%。从结构上看,2021年全国一般公共预算收入占政府财政收入的比重为50.5%,全国政府性基金预算收入的占比为24.5%,全国社会保险基金预算的占比为23.7%,全国国有资本经营预算收入的占比仅为1.3%。(1)

党的十八届三中全会以来,我国预算制度改革的目标集中在全面规范、节约高效和拓展功能三个方面。“全面规范”是指加强财政资源统筹,使国家预算全面反映公共资源的流量全过程和存量全内容;“节约高效”是指推进财政支出标准化,强化预算约束和绩效管理;“拓展功能”的重点是使预算制度适应现代市场经济要求,成为国家宏观经济治理的有机组成部分,实现与其他各项宏观政策(包括规划、货币、产业、就业、环保等)的有效衔接与协调。

(一)全面规范

我国预算管理正由单纯的政府收支的流量管理向公共资产的存量管理扩展。按照党的十八届三中全会“加快建立国家统一的经济核算制度,编制全国和地方资产负债表”的要求,2018 年起国务院每年都向全国人民代表大会报告国有资产“家底”,包括企业(金融类和非金融类)国有资产、行政事业类国有资产和自然资源类国有资产。“十四五”规划纲要则部署了加快深化预算管理制度改革的三项任务,即“强化对预算编制的宏观指导和审查监督”“加强财政资源统筹,推进财政支出标准化,强化预算约束和绩效管理”以及“完善跨年度预算平衡机制,加强中期财政规划管理,增强国家重大战略任务财力保障”。现阶段我国预算对公共资源的统筹力度、预算控制和约束、财政资源使用等方面还比较薄弱(刘昆,2022),按照“全面规范”的要求亟待加快和深化改革。

一是国有资本经营预算制度刚起步,还有大量的国有企业资产尚未纳入国有资本经营预算范围。仅就中央一级来说,各大部委所属一级总公司四千余家,法人总数一万七千余家,但目前纳入国有资本经营预算监管的仅有九百余家,按资产规模计算覆盖面约为85%。此外,国有金融机构上缴利润计入的是“一般公共预算”中的“专项收入”项,而非“国有资本经营预算收入”内,此方面亦应探索改进。

二是不同级次政府向本级人民代表大会报告当地国有(公共)资产的制度进度不一,多数地方这项工作尚未健全。不同地域和不同级次的政府资产负债表如何编制?不同类型(如国防军工类、行政事业类和自然资源类)公共资产存量如何计价、核算、核销和报告?这些领域的基本标准、指标和方法论开发尚待深入探索。

三是一些国有资产每年带来较大的现金流,但因监管与收益分享机制欠缺,财政贡献不明显或不稳定。主要包括空域和航空时刻拍卖收入、无线电频谱拍卖收入、地下防空空间经营收入、广电网络基础设施经营收入、大型公共科研基础设施条件经营收入等。这些领域亟待加快专项立法,纳入预算的法定管理,提高应有的财政贡献度。

(二)节约高效

节约高效与公共部门绩效、政府绩效考核问题相关。部门和单位整体支出绩效评价早已启动,政府收支绩效管理也已探索多年,其中关键问题是对于公共收支行为,应如何制定标准?设置怎样的识别方式进行便捷的绩效评价,使立法部门和监管机构进行有效监督?近年来,预算中的重点绩效评价范围不断扩大,评价质量也有所提高。但要实现预算制度的节约高效,需要推出更有力度的改革。

一是为绩效评价和预算监督奠定基础条件。推进支出标准化,完善基本支出标准体系;用好绩效评价结果,形成评价、反馈、整改、提升的良性循环。

二是健全预算执行的管理体系。严格预算控制、核算、决算,完整反映预算资金流向和预算项目全生命周期情况;实施资金分类管理,完善全过程监管机制,全面推进预算管理一体化。

三是加强预决算公开透明。进一步扩大范围,细化内容,改进方式,提升公开的及时性、完整性、规范性和可获得性。

四是优化政府采购需求管理和公共资源交易制度,更多借助市场基础设施、金融市场规则促进预算资金使用的公正高效。

五是完善财政资金直达和一体化管理机制。优化直达资金范围,保持规模合理适度;压实地方主体责任,增强地方分配资金自主性;推动中央和地方财政系统信息贯通,动态反映各级预算安排和执行情况;加强财政与行业部门信息互联共享,实现一体化系统在各级财政部门和预算单位全面运行。

(三)拓展功能

长期以来单纯的“量入为出、自求平衡”的当年收支式经费管理,使我国的预算功能与现代市场经济越来越不适应。主要表现在以下两个方面:社会保险预算无法适应现代社会保险事业的发展,政府性基金预算缺乏“公共融资功能”。

目前,财税改革方案关于中期财政规划设定以三年为周期,而我国经济社会发展规划都是以五年为周期。“十四五”规划建议从“完善宏观经济治理”出发,提出“健全以国家发展规划为战略导向,以财政政策和货币政策为主要手段,就业、产业、投资、消费、环保、区域等政策紧密配合,目标优化、分工合理、高效协同的宏观经济治理体系”。随着“多规合一”的实现和国家发展规划为战略导向的强化,财政规划周期设定应与经济社会发展规划相衔接,财政政策与其他宏观政策间的协调关系应更加强化。

此外,还应强化对地方政府债务金融属性的监管。具体而言,应从债券的金融和资本属性出发,强化对地方政府债券的金融监管;在现行预算制度中增设专门的政府债务预算;加快立法进程,使政府投融资行为纳入高水平法治轨道。

三、建设现代税收制度

新时代我国税制改革迈出实质性步伐,取得显著成果。2021 年税收收入占一般公共预算收入的比重为85.28%,占政府财政收入总额(40.05 万亿元)的比重为43.13%。(2)经过多年努力,与现代市场经济体制相适应的税收制度已基本确立。

党的二十大报告指出,推进中国式现代化的首要任务是实现高质量发展。税制改革对促进高质量发展起着关键作用。税制改革的目标应聚集如下三个方面:一是围绕促进高质量发展优化税制结构,稳步提高直接税比重;二是围绕促进共同富裕优化税制结构,强化税制收入分配调节功能;三是适应现代国家治理要求提高税制效率,包括提高法治化水平,建立地方税体系,推动税收征管现代化。

(一)围绕促进高质量发展优化税制结构

在保持基本税制稳定的前提下优化税制结构,应从以下几个方面入手。一是持续深化增值税制度改革,畅通增值税抵扣链条,优化留抵退税制度设计,尽可能实现税收中性。二是继续将增值税、企业所得税、个人所得税作为中央和地方共享收入,减少经济波动对地方收入的影响,适度消解税基分布不均衡及流动带来地区间利益分享的不合理性,以保障全国统一大市场的形成。三是全面落实税收法定原则,规范税收优惠政策,加强非税收入管理,以法治化和透明统一的税收政策巩固全国营商环境建设成果。四是强化税制的国际协调。党的二十大报告提出,“推进高水平对外开放……稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放”,其中就包括税制的外部协调。2021年我国间接税收入占税收总收入的比重为60.8%,虽然相较于2012 年下降近10 个百分点,但现行税制中间接税比重仍然过高,每年出口环节增值税、消费税留抵退税规模巨大(2022 年达1.5 万亿元)。(3)从扩大制度性开放出发,提高整个税制结构中的直接税比重将是大势所趋。此外,随着全球化进程中数字经济的快速发展,本属各国主权重要内容之一的征税权也越来越需要进行国际协调,我国亦成为重要参与方。2021 年10 月,二十国集团(G20)峰会确定支持经济合作与发展组织(OECD)推动多年的国际税收改革“双支柱”方案。(4)一方面避免各经济体为吸引跨国投资而进行的“逐底竞争”,另一方面也将遏制长期以来跨国公司利用转移定价和避税天堂逃避纳税义务的行为。我国作为数字经济快速发展大国、吸引外商直接投资(FDI)和对外直接投资(ODI)大国,已加入了此项历史性协议。

(二)围绕实现共同富裕优化税制结构

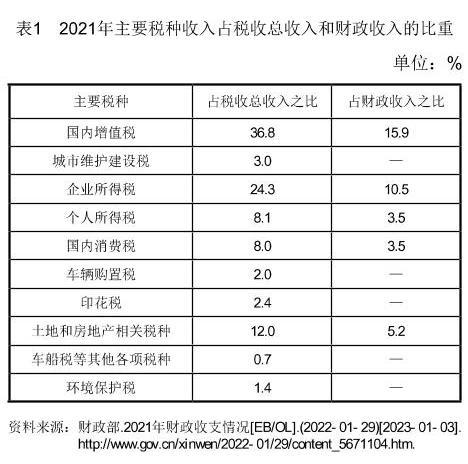

实现全体人民共同富裕是中国式现代化的重要特征之一。通过收入端优化税制结构、健全直接税体系,再通过支出端推进公共服务均等化以促进机会公平,可为实现共同富裕提供重要的再分配体制保障(杨灿明,2021)。就税制结构来说,2021 年我国增值税和消费税收入占税收总收入的比重为44.8%,占财政收入的比重为19.4%;而个人所得税和企业所得税收入占税收总收入的比重为32.4%,占财政收入的比重为14%。其中,个人所得税本应作为居民收入分配差距的调节器,却只占税收总收入的8.1%,占财政收入的3.5%(见表1)。从覆盖面看,我国个人所得税纳税人约为6 500 万,占全国就业人口(7.465 亿)的比重为8.7%,(5)即在我国就业人口中,90%以上的人口并未在个人所得税调节范围之内。整体上看,我国税制调节收入分配功能需加强。优化税制结构以促进共同富裕,重要内容之一是大幅缩减包括增值税、消费税等在内的间接税比重,构建以个人所得税为主的直接税制。

(三)围绕现代国家治理要求提高税制效率

党的二十大报告提出的中国式现代化,应以包括财税制度法治化、透明化、数字化在内的社会治理现代化为基础。仅就法治化而言,2021 年税收收入只占我国政府财政支出总额的38.34%。即在政府总预算支出中,以税收方式筹集的部分尚不足四成,并且18 个税种中仍有6个税种(即增值税、消费税、土地增值税、房产税、关税、城镇土地使用税)还未完成全国人民代表大会的立法程序。在一般公共预算收入中,有14.72%的部分由罚没、缴款等各种非税收入筹集。(6)这意味着政府收支行为实现法治化约束和透明化程序,即按照现代国家治理要求规范政府行为,仍有较大提升空间。

现代国家治理能力的重要体现是国家有能力对国民及其财富实施有效的管辖和保护,即税制经由全体国民认同、征税权对每个国民保证有效行使(吕冰洋,2022)。就个人所得税来说,居民各种来源收入的监测、必要的生活费用扣除和宽免项目的认定,不仅需要有足够的征管能力和技术保障,还有赖于纳税人面对税务争议时有方便的复议渠道或低成本的法律救济。对居民不动产征税来说,决定因素更取决于税收征管能力。诸如财产归属的认定和监测,包括不动产位置、坐落朝向、质量结构等,都影响着计税依据是否得到公允的确认。而这些信息的获得、处理和核定更考验着征管水平,相关争议解决机制也远超现有税收征管法律的范围和执法部门的履职水平。在信息不对称条件下,纳税遵从最终决定税制的成败,这不仅取决于纳税人意识的培养,更取决于纳税人权利的维护和政府开支的正当性。这方面的改革包括:建立法治化透明化的税收复议制度,地方政府对纳税人关于某些单项税收资金用途的告知义务,各级人民代表大会对本级政府预算更严格的审议和质询等。有些改革可能远超财税改革范畴,而属于推进中国式现代化中现代政治文明建设的内容。

四、优化政府间财政关系

党的二十大报告关于政府间财政关系改革方面的部署,强调的是“完善财政转移支付体系”。新一轮财税改革在政府间财政关系改革方面,重心有了较大调整,即由支出划分为主转向以财力匹配为主。

(一)由事权和支出划分为主转向以财力匹配为主

在多级政府尤其是像我国这样的大国治理框架中,完整的政府间(纵向)财政关系可以用“一个中心+ 四个支柱”概括。“一个中心”是指“充分发挥中央和地方各级政府的积极性”。“四个支柱”包括:各级政府间的事权划分;各级政府间的财权划分;中央对地方的财政转移支付,在前述两项划分下实现各级政府间的财力匹配;下级财政出现危机时,上级政府介入干预,包括接管、清算、救助等,以及由此引发的上级财政对下级财政常态化监管的权责划分。总之,笔者认为,政府间财政关系存在“产权划定→事权划清→收支划分→财力平衡”这样层层决定、步步递进的逻辑。我国政府间财政关系改革就是沿着这一逻辑,呈现由表及里、由易到难、逐步上溯,然后再总体完善的推进过程。

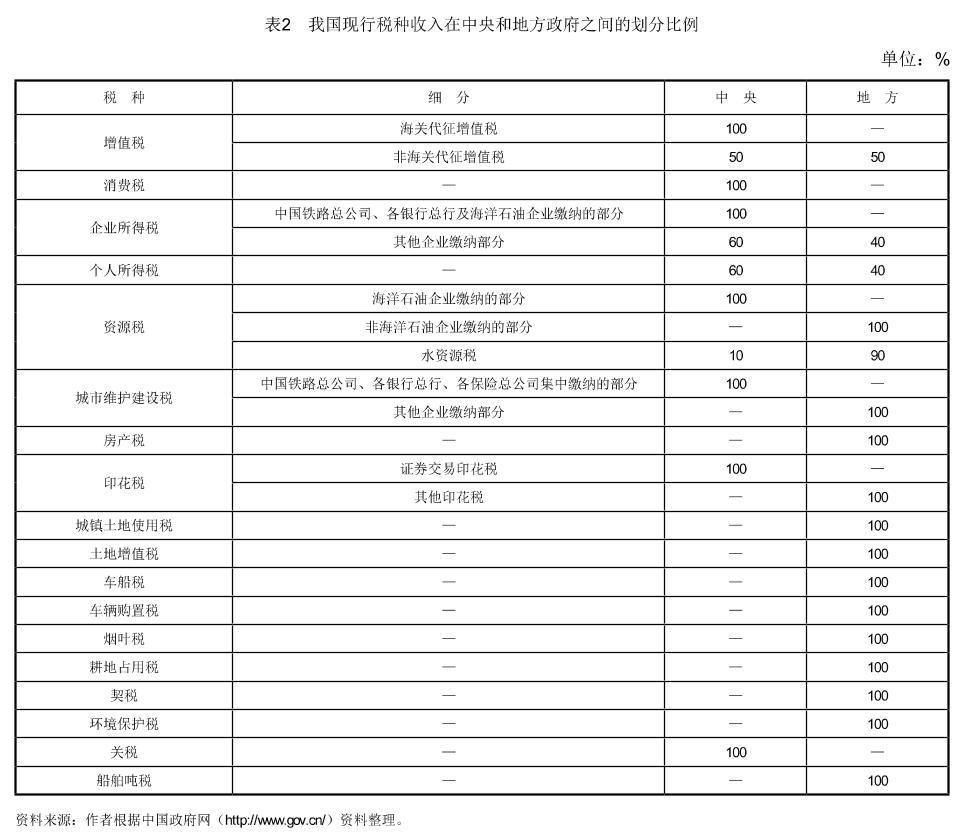

我国现行政府间财政关系调整自1994 年分税制改革开始,是在正式确立社会主义市场经济体制改革目标的背景下启动的。当时的重点是在“财力平衡”上,一举扭转“两个比重”(7)持续偏低的趋势。在收支划分上,中央与地方(包括省级及省以下各级,本文若无特殊说明含义相同)之间收支界线开始相对稳定下来。在收入方面,全部税种(现行为18 个)被明确为中央税、地方税和中央与地方共享税三大类。其中,中央税税种和地方税税种长期相对稳定(见表2中各占100%份额的税种),而中央与地方共享税的共享比例则几经调整。

党的十八届三中全会以来,政府间财政关系改革取得重大进展,由长期拘泥于财政收支划分转向事权与支出责任划分,医疗、教育等公共领域划分清单分领域先后推出,中央事权、地方事权和政府间共同事权事项逐渐明晰。中央事权主要集中在外交、国防、粮油物资储备等领域,在这些领域的财政支出中央占比超60%;中央与地方共同事权主要集中于交通运输、社保就业领域,基于共同事权,中央对地方转移支付占财政对这些领域支出的比重约为30%;在转移支付支持下,地方承担较多事权,在民生、基建等领域支出在其中占比为90%左右(赵伟等,2022)。

自2016 年《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》在若干地方落地试点以来,中央对地方财政危机的预警、应急和处置规则也在加快探索之中。随着“十四五”规划纲要安排的各项改革措施陆续实施,中央财政对下级财政的法治化监管体系逐步确立。从政府间财政关系“四支柱”看,制度框架已渐趋成型。今后改革的重点须从两方面向纵深推进:一是事权和收支范围划分改革,由主要在中央与省级政府之间转到向省级以下各级政府之间推进;二是改革内容由着重事权和支出责任划分,转向着重解决政府间财力匹配问题。此即党的二十大报告提出的“完善财政转移支付体系”。

(二)以问题导向完善财政转移支付体系

当前我国政府间财政关系面临的突出问题如下:一是省以下政府间财政关系改革进展偏慢,保基本民生、保工资、保运转的制度保障尚未确立;二是地方税体系不健全,缺乏可靠的法定收入,难以支撑地方公共物品的稳定提供;三是地方政府债务风险积聚,尤其是隐性债务风险防范压力大。因此,在新一轮财税改革中,一方面要及时巩固新时代以来“事权划清”和“收入划分”的探索成果,加快扩展落实;另一方面则应在已有基础上,着手实现政府间总体上的财力匹配。

在我国政府间财政关系改革依次推进中,财政转移支付一直起着兜底作用。从每次收支划分变动到事权和支出划分试点,中央对地方财政转移支付总是能够及时跟进,以确保政府间财力格局基本稳定。(8)在此期间,地方财政收入中来自中央财政转移支付的份额越来越高,中央对地方财政转移支付规模越来越大,份额占中央财政安排支出的比重越来越高。(9)

2014 年《国务院关于改革和完善中央对地方转移支付制度的意见》发布,明确改革和完善转移支付制度的总体思路。一是以一般转移支付为主体,完善一般转移支付增长机制;二是清理、整合、规范专项转移支付;三是严肃财经纪律,加强转移支付管理。前两项旨在实现转移支付制度的结构优化,第三项则重在实现转移支付制度的规范化、法治化。“十四五”规划纲要关于“完善财政转移支付制度”的改革部署也集中于“优化转移支付结构”和“规范转移支付项目”两方面。这就要求直面和破解存在的问题。

一直以来,完善转移支付的改革方案都要求增加一般转移支付规模和比例,逐步将占比提高至60%以上,尽量压减专项转移支付份额,以利于增强地方财政统筹和支配能力。从数据上看,这方面的改革似乎成效显著。2021 年一般转移支付占比已经比2012 年提升了近40个百分点,达到91.06%。最大的变化发生在2019年,当年专项转移支付份额的下降幅度和一般转移支付的提升幅度陡然达到27 个百分点。(10)原因在于,在预算支出科目划分中,共同事权转移支付被归入一般转移支付项下。但相应预算资金在拨付流程、使用方式、监管规则等方面,与此前相比并无分殊。从2021 年中央对地方转移支付结构看,真正体现均衡财力的“均衡性转移支付”和由地方自主支配的“税收返还及固定补助”合计仅占41%,“共同事权转移支付”项目却占一般转移支付的45%。这样的“压减专项转移支付份额”和“提高一般转移支付比重”,仅为数字表现。

改革的第一步,应把优化转移支付结构做实做细,使一般转移支付和专项转移支付调整见真效。在政府间事权和收支划分基础上,规范转移支付分类设置,厘清边界和功能定位,及时调整一般转移支付和专项转移支付口径。其中,共同财政事权转移支付以保障和改善民生为目标,旨在增强地方基本公共服务保障能力。首先,合理安排“共同财政事权转移支付”,实行差异化补助政策,推进地区间基本公共服务水平更加均衡。其次,这部分转移支付资金的支配权要真正转移给地方,系统清理各种变相的、或隐或明的不当干预。对于专项转移支付,为保障党中央重大决策部署落实,要从机制设计上保证资金定向精准使用,强化对地方的引导激励,并逐步退出市场机制能够有效调节的领域。

第二步,推进转移支付规范化。首先要严格转移支付设立程序,健全定期评估基础上的增减、退出等动态调整机制。对支持同一政策、同一领域、同一行业的转移支付,要加强统筹、协同实施。其次要科学界定转移支付标准,加强监督检查绩效评估。这就要求开发和完善评估的方法论及工具,建立区域均衡度评估机制及指标体系,精准评价支出成本差异、财政困难程度,优化分配方式。

第三步,推动转移支付法治化。当前,政府间事权和支出责任划分取得突破性进展,立法的体制条件和技术条件渐趋成熟,应及时启动立法程序。首先,转移支付规模必须经由严格的法治约束,专项转移支付必须经过人民代表大会论证和审批,建立法定退出机制;其次,针对共同事权的转移支付,要在拨付进度监管流程、公开透明等方面进行严格界定。

五、结语

评估财税改革进程,展望下一步改革前景,可从三个视角出发:一是就其作为宏观经济治理的重要工具而言,从构建高水平社会主义市场经济体制的高度来看待;二是就其资源配置的功能而言,从财税分配推动高质量发展的功能来看待;三是就其作为国家治理的基础和重要支柱而言,从实现中国式现代化、巩固国家长治久安的制度保障来看待。落实党的二十大部署,健全现代预算制度,可在持续推进政府财政收入改革的基础上,着力拓展预算制度中公共金融的功能,增设政府债务预算;优化税制结构可在提高直接税比重、深化个人所得税改革、加快居民不动产税立法上寻求突破,并加强税收法治化建设,以数字赋能税收征管提高效率;政府间财政关系改革则应将事权与支出责任划分改革向省以下各级政府间推进,在此基础上完善财政转移支付体系,实现政府间财力匹配。优化转移支付结构要从提高地方财政获得感、规范转移支付项目,从建立增减退出等动态调整机制入手,并尽早启动转移支付立法进程。

改革是新制度新规划不断确立、各类主体的行为方式据此不断调校适应的过程,不可能随着文件的发布和法律的颁布一蹴而就。财税改革事关高水平社会主义市场经济体制构建,也是推动高质量发展、适应中国式现代化要求的体制保障。“发展无止境,改革也无止境”,已有的方案落地实施需要一个过程,新问题不断涌现,需要及时应对解决。这都要求我们在党的二十大部署和党中央集中统一领导下,各方面艰深探索、合力前行、久久为功。

[1] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗:在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2022-10-16) [2023-01-03].http://cpc.people.com.cn/n1/2022/1026/c64094-32551700.html.

[2] 习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利:在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2017-10-18) [2023-01-03].https://www.12371.cn/2017/10/27/ARTI1509103656574313.shtml.

[3] 高培勇.论国家治理现代化框架下的财政基础理论建设[J].中国社会科学,2014(12):102-122.

[4] 高培勇,汪德华.本轮财税体制改革进程评估:2013.11-2016.10(上)[J].财贸经济,2016(11):5-17.

[5] 贾康.合理界定事权是财税改革的首要环节[N].南方日报,2013-12-10.

[6] 刘昆.健全现代预算制度[C]//《党的二十大报告辅导读本》编写组.党的二十大报告辅导读本[C].北京:人民出版社,2022.

[7] 楼继伟.深化财税体制改革建立现代财政制度[N].中国财经报,2014-10-16.

[8] 楼继伟.中国政府间财政关系再思考[M].北京:中国财政经济出版社,2013.

[9] 吕冰洋.走向现代财政:“国家治理财政”视角[M].北京:中国人民大学出版社,2022.

[10] 钱颖一.现代经济学与中国经济改革[ M].北京:中国人民大学出版社,2003.

[11] 沙安文,沈春丽.地方政府与地方财政建设[M].北京:中信出版社,2005.

[12] 时红秀.地方政府债务的成因究竟是什么?[J].银行家,2021(3):90-94.

[13] 时红秀.财政分权、政府竞争与中国地方政府的债务[M].北京:中国财政经济出版社,2007.

[14] 杨灿明.构建现代财税金融体制对优化收入分配格局的启示与意义[J].经济学动态,2021(9):33-47.

[15] 赵伟,杨飞,侯倩楠.财税改革十年[EB/OL].(2022-11-24)[2023-01-03]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1750305268969235860.

[16] 中华人民共和国财政部.关于2021年中央和地方预算执行情况与2022年中央和地方预算草案的报告[EB/OL].(2022-03-14)[2023-01-03].http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202203/t20220314_3794760.htm.

[17] 李克强.2022年政府工作报告[EB/OL].(2022-03-12)[2023-01-03].https://finance.sina.com.cn/china/gncj/2022-03-12/doc-imcwiwss5674163.shtml?finpagefr=p_115.

[18] Oates, W. E. An Essay on Fiscal Federalism[J].Journal of Economic Literature, 1999,37(3):1120-1149.

[19] Oates, W. E. Fiscal Federalism[M].New York: Harcourt, Brace, Jovanovich,1972.

* 本文系国家社科基金重点项目“地方政府举债行为对货币金融稳定性的影响研究”(批准号:19AJY023)的研究成果之一。

# 时红秀,中共中央党校(国家行政学院)经济学教研部教授;王薇,中共中央党校(国家行政学院)研究生院2022 级博士研究生。

1 中华人民共和国财政部. 关于2021 年中央和地方预算执行情况与2022 年中央和地方预算草案的报告[EB/OL].(2022-03-14)[2023-01-03]. http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/ 202203/t20220314_3794760.htm.

2 中华人民共和国财政部. 关于2021 年中央和地方预算执行情况与2022 年中央和地方预算草案的报告[EB/OL].(2022-03-14)[2023-01-03]. http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202203/t20220314_3794760.htm.

3 2022 年政府工作报告[EB/OL].(2022-03-12)[2023-01-03].https://finance.sina.com.cn/china/gncj/2022-03-12/doc-imcwiwss5674163.shtml? finpagefr=p_115.

4 G20. G20 Rome Leader’Declaration[EB/OL].(2021-10)[2023-01-03]. https://www.g20.org/content/ dam/gtwenty/about_g20/pdf_leaders_ declaration/2021_G20%20Rome%20SummitDECLARATION.pdf.

5 人社部.2021 年度人力资源和社会保障事业发展统计公报[EB/OL].(2022-06-07)[2023-01-03].https://finance.sina.com.cn/jryx/insurance/2022-06-07/ doc-imizirau6984641.shtml.

6 财政部.2021 年财政收支情况[EB/OL].[2022-01-29].http://www.gov.cn/xinwen/2022-01/29/content_ 5671104.htm.

7 “ 两个比重”:一是中央财政收入占财政总收入的比重 ,1993 年只有 22%,1994 年分税制改革后提升至 55.7%;二是财政收入占 GDP 的比重,1994 年分税制改革后逐年稳步提升。

8 2016 年营改增全面推行,对地方财力产生一定影响,但中央对地方转移支付规模相应增加,占地方财政收入比例提升。2022 年中央 对地方转移支付预算规模近9.8 万亿元,同比增长18%,占地方一般财政收入比例增至46%,较2012 年提升约3 个百分点。

9 全部财政转移支付(含税收返还)规模逐年稳步增长,占中央财政收入的比重越来越高,2021 年高达89.89%。

10 中华人民共和国财政部. 关于2021 年中央和地方预算执行情况与2022 年中央和地方预算草案的报告[EB/OL].(2022-03-14)[2023-01- 03].http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202203/t20220305_3792848.htm. 其余年份数据根据各个年度预算执行情况及预算 草案整理所得。

作者单位:中共中央党校(国家行政学院)经济学教研部,中共中央党校(国家行政学院)研究生院

(责任编辑:赵薇薇)